Last Updated on: 6th July 2025, 02:02 pm

‘सितारे ज़मीन पर’ फ़िल्म (Sitare Zameen Par review) जब ख़त्म होती है और उसके अंत में कहीं लिखा आता है कि यह स्पेनिश फ़िल्म ‘केम्पीऑनेस’ (Champions) की रीमेक है तो इच्छा हुई कि ‘अब पहले केम्पीओनेस’ भी देख ली जाए और फिर इस फ़िल्म पर कोई टिप्पणी की जाए। पता चला कि इससे पहले इस फ़िल्म का अरबी, जर्मन और हॉलीवुड सिनेमा में भी रीमेक बन चुका है।

स्पेनिश फ़िल्म के भारतीय संस्करण में मौलिकता कहाँ है?

‘केम्पीऑनेस’ देखते हुए दिल उसी तरह टूटा जैसे तब, जब अनुराग बासु की ‘बर्फ़ी’ देखने के बाद पता चला था कि इसमें कई दृश्य एकदम ‘फ़्रेम टू फ़्रेम कॉपी’ किए गए हैं। ये वो दृश्य थे जिन्हें देखकर लगा था कि सिनेमा कितना कवितामय और असरदार हो सकता है। लेकिन जब पता लगा कि यह हमारे भारतीय सिनेमा संसार की रचनाशीलता नहीं है बल्कि कुछ दृश्य हॉलीवुड की नोटबुक जैसी फ़िल्म से चुरा लिए गए, कुछ कोरियाई फ़िल्मों से, तो वाक़ई बुरा लगा था।

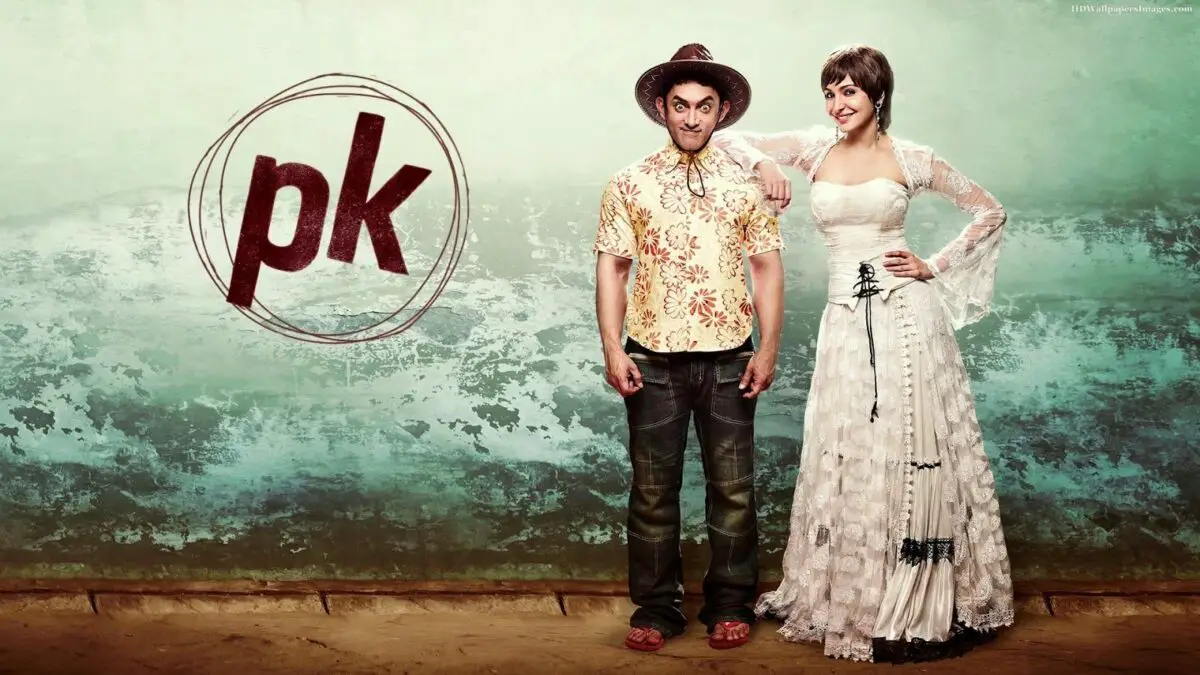

लेकिन आमिर ख़ान की ‘सितारे ज़मीन पर’ (Sitare Zameen Par review) इस मामले में बर्फ़ी से कहीं आगे निकल गई है। यहाँ अंतर यह है कि कुछ दृश्य नहीं बल्कि एक–एक फ्रेम मूल स्पेनिश फ़िल्म से ले लिया गया है। यहाँ तक कि कई संवाद भी अनूदित हैं और तक़रीब नकल कर लिए गए हैं।

भारतीय किरदार, हिंदी भाषा और भारतीय भूगोल इसके अलावा फ़िल्म में कुछ भी ओरिजनल नहीं है यह बात मैं स्पेनिश फ़िल्म को पूरा देखने के बाद कह रहा हूँ। दृश्य–विन्यास (Scene Design) से लेकर, छायांकन (Cinematography) तक, आर्ट डिज़ाइन से लेकर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन तक सबकुछ एकदम वही जो मूल फ़िल्म में है। यहाँ तक कि किरदारों की शक्ल तक में काफ़ी मेल देखने को मिलता है (इसके लिए कास्टिंग टीम को दाद देनी बनती है)।

आमिर ख़ान भले ही अपने साक्षात्कारों में यह स्वीकार रहे हों कि यह फ़िल्म एक रीमेक है और शेक्सपियर के नाटकों के एडेप्टेशन का उदाहरण देकर इसे डिफेंड भी कर रहे हों लेकिन ‘तारे ज़मीन पर’ जैसी बेहद शानदार और संवेदनशील फ़िल्म के बाद उनसे यह उम्मीद नहीं थी। ‘डाउन सिंड्रोम’ (Down Syndrome) जैसे विषय को भारतीय परिप्रेक्ष में रूपांतरित करने के लिए उन्हें कोई भारतीय कहानी नहीं मिली यह दिखाता है बॉलीवुड मौलिक कहानियों के मामले में किस कदर चुक गया है।

विशाल भारद्वाज की ‘हैदर’ और ‘मक़बूल’ जैसी फ़िल्में रूपांतरण का शानदार उदाहरण इसलिए हैं क्योंकि वो मूल कहानी से प्रेरणा लेकर बनी हैं लेकिन कथानक, फिल्मांकन, संवाद, सबकुछ मौलिक है। इस मामले में आप ‘ओल्ड बॉय’ का उदाहरण ले सकते हैं जिससे ‘ज़िंदा’ फ़िल्म बनाई गई थी या फ़िर आमिर ख़ान की ही ‘ग़ज़नी’ फ़िल्म ले लें जो क्रिस्टोफ़र नोलन की फ़िल्म ‘मेमेंटो’ से प्रेरित थी।

इन सभी फ़िल्मों में जो मौलिक रचनात्मकता थी वो आमिर ख़ान की फ़िल्म ‘सितारे ज़मीन पर’ में कहीं नहीं दिखती बल्कि यह फ़िल्म ‘केम्पीऑनेस’ से उसी तरह नक़ल कर ली गई है जैसे कोई बच्चा परीक्षा कक्ष में अपने से ज़्यादा होशियार बच्चे की कॉपी से नक़ल करता है। जबकि ‘डाउन सिंड्रोम’ के जिस विषय को आमिर ने चुना है वह भारत के लिहाज़ से वाक़ई बेहद संवेदनशील और ज़रूरी विषय है।

एक दर्शक के तौर पर मौलिकता का अभाव हमें क्यों निराश करता है

इस फ़िल्म का नाम ‘सितारे ज़मीन पर’ ही क्यों रखा गया जबकि इसके जहाँ भी रीमेक बने उनमें उसका नाम ‘चैंपियंस’ ही रखा गया जो मूल फ़िल्म के नाम पर है। आमिर ख़ान और उनकी पीआर टीम ने इसे ‘तारे ज़मी पर’ से जोड़कर दिखाया और आमिर ख़ान ने तो यहाँ तक कहा कि यह उससे आगे की फ़िल्म है। इसलिए एक दर्शक के तौर पर आप ‘तारे ज़मीन पर’ से भी बेहतर एक फ़िल्म देखने की आस लगाकर जाते हैं लेकिन आपको एक औसत फ़िल्म देखने को मिलती है जो अतिशय नाटकीयता और बेहद क्लीशे डायलॉग से भरी पड़ी है।

जब आपको पता चलता है कि यह एक ऐसी ‘रीमेक’ है जिसकी कहानी बुनने में मेकर्स ने अपना दिमाग ही इस्तेमाल नहीं तो आपको भारी झटका लगता है और आपकी उम्मीद टूटती है।

बात इतनी सी नहीं है बल्कि लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए बनी इस फ़िल्म में भावनाओं को छूने की जगह एक भाषण की तरह फ़िल्म के संदेश को आपके कान में ठूस दिया जाता है। कई बार तो फ़िल्म के पात्र ही नहीं बल्कि दर्शक भी डाउन सिंड्रोम से प्रभावित लोगों के प्रति असंवेदनशील होते नज़र आते हैं। ‘तारे ज़मीन पर’ फ़िल्म में डिस्लेक्सिया को लेकर संदेश को जिस आत्मीयता और सावधानी के साथ दर्शकों की रूह में उतारा गया था, यहाँ वह आत्मीयता और सावधानी दोनों नदारद हैं।

फ़िल्म इतना ही कह पाती है कि उन लोगों पर हँसना नहीं चाहिए क्योंकि वो ख़ुद ही हँसाते रहते हैं।

क्योंकि आप भारत में ‘केम्पीऑनेस’ नहीं देख सकते इसलिए आप ‘सितारे ज़मीन पर’ देख आइए। सर्वसुलभ ओटीटी और क्रॉस लैंग्वेज डबिंग के इस ज़माने में करोड़ो ख़र्च करके आप एक बनी बनाई फ़िल्म को अपने नाम पर भुना लें और पैसे बना लें यह भला क्या बात हुई।

भारत में डाउन सिंड्रोम की स्थिति और जागरूकता की ज़रूरत (Down Syndrome awareness in India)

ब्रिटिश फिज़ीशियन जॉन लैंगडन हेडन डाउन के नाम पर इस बीमारी का नाम डाउन सिंड्रोम रखा गया और 1862 में पहली बार उन्होंने ही इस बीमारी का वर्गीकरण किया। हालाँकि यह नाम इस बीमारी को बहुत बाद में दिया गया। 1959 में यह पता चला कि इस बीमारी का कारण क्रोमोज़ोम्स में होने वाला बदलाव है।

डाउन सिंड्रोम तब होता है जब बच्चे की कोशिकाओं में 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति होती है, जिससे कुल 46 की बजाय 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। यह गड़बड़ी अक्सर मां या पिता के युग्मक (अंडाणु या शुक्राणु) के बनने के दौरान क्रोमोसोम के सही तरीके से अलग न होने के कारण होती है। यह अतिरिक्त क्रोमोसोम बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पैदा होने वाला हर 900 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम से प्रभावित होता है। हर साल भारत में 23 से 29 हज़ार बच्चे डाउन सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं जिनमें से केवल 44 फ़ीसदी बच्चों की ज़िंदगी ही बच पाती है।

भारत में डाउन सिंड्रोम को लेकर जागरूकता का आलम यह है कि 267 गर्भवती महिलाओं पर किए गए एक सर्वे के मुताबिक इनमें से 58 फ़ीसदी महिलाओं ने डाउन सिंड्रोम का नाम तो सुना था लेकिन 21 प्रतिशत महिलाओं को ही इसके बारे में थोड़ा बहुत पता था।

साफ़ है भारत में इस विषय को लेकर जागरूकता की ज़रूरत तो बहुत है लेकिन क्या उसके लिए हमारे पास अपनी एक कहानी भी नहीं है? आमिर ख़ान जैसे संवेदनशील माने जाने वाले निर्माता से हम इतनी उम्मीद तो कर ही सकते थे कि वो इस विषय पर भी एक ऐसी फ़िल्म बना पाएँ जो ‘तारे ज़मीन पर’ की तरह आपके दिल की गहराइयों पर असर करे।

‘सितारे ज़मीन पर’ और ‘केंपिऑनेस‘ में कौन बेहतर? (Sitare Zameen Par or Campeones)

‘सितारे ज़मीन पर’ (Sitare Zameen Par review) बॉलिवुड के क्लीशे संवादों से भरी लेकिन निसंदेह एक बार देखने लायक फ़िल्म है। फ़िल्म का पेस ऐसा है कि कब इंटरमिशन हुआ और कब फ़िल्म पूरी हुई पता नहीं चलता। हालाँकि कहीं–कहीं फ़िल्म थोड़ा खिंच गई ज़रूर लगती है। आमिर ख़ान अपनी अदाओं में भले एकदम क्लासिक आमिर ख़ान ज़रूर हों लेकिन एक बास्केटबॉल कोच के रूप में उनका अभिनय अच्छा है।

सबसे अहम उन किरदारों का काम है जिन्होंने डाउन सिंड्रोम प्रभावित बच्चों का अभिनय किया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी बच्चे ख़ुद डाउन सिंड्रोम से प्रभावित हैं। आरुष दत्ता, गोपी कृष्णन वर्मा, वेदान्त शर्मा, नमन मिश्रा, ऋषि साहनी (शर्मा जी), ऋषभ जैन, आशीष पेडसे, सिमरन मंगेशकर, आयुष भंसाली ने अपने–अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। सभी का अभिनय न केवल उम्दा है बल्कि वही फ़िल्म की जान हैं। जेनेलिया डिसूज़ा के लिए, जो गुलशन की पत्नी सुनीता का किरदार निभा रही हैं, फ़िल्म में करने को कुछ ख़ास नहीं है लेकिन उनका स्क्रीन प्रेज़ेंस बहुत लुभावना है।

मूल फ़िल्म में कई सारे जम्प कट्स हैं जिनकी वजह से फ़िल्म वो कसी हुई लगती है जबकि ‘सितारे ज़मीन पर’ को कई जगह बेवजह खींच दिया गया है। इसी वजह से ‘सितारे ज़मीन पर’, ‘केम्पीऑनेस’ से क़रीब आधे घंटे लंबी फ़िल्म है। मसलन गुलशन की माँ (डॉली अहलूवालिया) और उनके हाउस हेल्प दौलत जी (बृजेन्द्र काला) के प्रेम प्रसंग की फ़िल्म में कुछ खास ज़रूरत महसूस नहीं थी। मूल फ़िल्म में भी मुख्य किरदार की माँ का प्रेम प्रसंग ज़रूर है लेकिन उसे इतना खींचा नहीं गया है।

पौने तीन घंटे की यह फ़िल्म शायद बेहतर एडिट होती तो कुछ और कसी जा सकती थी। सिनेमेटोग्राफ़ी के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि क़रीब–क़रीब सौ फ़ीसदी दृश्य उसी तरह फ़िल्मा लिए गए हैं जिस तरह से मूल फ़िल्म में हैं। हालाँकि आर एस प्रसन्ना और उनकी टीम ने फ़िल्म में डाउन सिंड्रोम से प्रभावित कलाकारों को जिस तरह से अभिनय के लिए तैयार किया है उसकी तारीफ़ ज़रूर की जानी चाहिए।

तारे तो ज़मीन पर उतरे पर सितारे क्यों नहीं उतर पाए?

सबसे ज़रूरी बात कि ‘डाउन सिंड्रोम’ के जिस सामाजिक मुद्दे पर जागरूकता को लेकर फ़िल्म बनाई गई है क्या उसके प्रति यह फ़िल्म लोगों को संवेदनशील बना पाएगी? सिनेमा हॉल में फ़िल्म देखते हुए मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ‘डाउन सिंड्रोम’ से प्रभावित बच्चों के मन के अंदर क्या चलता है, उन्हें किस तरह की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दैनिक जीवन में वो और उनके अभिभावक या अन्य परिवार वाले कैसे प्रभावित होते हैं इसकी कोई झलक फ़िल्म नहीं दिखा पाती।

बेहद जटिल विषय का फ़िल्म इतना सरलीकरण कर देती है कि एक ‘इमोशनल ड्रामा’ की जगह यह एक ‘कॉमेडी’ फ़िल्म नज़र आने लगती है। लोगों को फ़िल्म हँसा तो खूब लेती है लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष में देखें तो यह फ़िल्म दर्शकों पर कोई गहरा असर छोड़ती नहीं लगती।

कई संवेदनशील दृश्यों पर लोगों के ठहाके तो कम से कम यही ज़ाहिर करते हैं। यह देखना अहम होगा कि जो लोग डाउन सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों और बड़ों के साथ रहते हैं उनकी इस फ़िल्म पर क्या राय है।

अमोल गुप्ते निर्देशित ‘तारे ज़मीन पर‘ (Tare Zameen Par) ने डिस्लेक्सिया से प्रभावित बच्चे की मनःस्थिति को जिस तरह दर्शाया और फ़िल्माया था और उसने जितना गहरा असर दर्शकों पर छोड़ा था उसके समक्ष यह फ़िल्म दूर–दूर तक नहीं टिकती।

मुख्य अंतर दोनों फ़िल्मों को फ़िल्माने में मौजूद सेंसिबिलिटी का है जो प्रसन्ना के निर्देशन ग़ायब लगती है, शायद इसकी वजह इस फ़िल्म का विदेशी फ़िल्म से हू–ब–हू नकल होना है। जब कहानी में ही मौलिकता नहीं होगी तो फ़िर उससे होने वाले असर में वो मौलिकता कहाँ से आएगी।

क्या वाकई हर किसी का अपना–अपना नॉर्मल होता है?

यक़ीनन फ़िल्म का यह संदेश बेहद मार्मिक है कि कई बार जिन्हें आप नासमझ समझ रहे होते हैं वही आपको ज़िंदगी की सबसे बड़ी और अहम सीख दे देते हैं। अक्सर जब आप अपनी सफलता को पहले पायदान पर आने या न आने से तौलते हैं तो आप भूल जाते हैं कि असली सफलता वह यात्रा होती है जो आप उस पायदान को हासिल करने या न करने में तय करते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना न केवल आपको बेहतर इंसान बनने से रोकती है बल्कि आप ख़ुद आपके जीवन में आने वाली खुशियों से भी आपको महरूम रखती है।

हालाँकि फ़िल्म की यह दार्शनिक व्याख्या कि ‘हर किसी का अपना–अपना नॉर्मल होता है’ यह भी एक नॉर्मलाइजेशन या सरलीकरण ही है। आमिर ख़ान की यह फ़िल्म देखकर लगता है कि सिनेमा के सच और ज़िंदगी के सच में जितना ज़्यादा फ़ासला होता है फ़िल्म उतनी ही सतही होती चली जाती है। ‘सितारे ज़मीन पर’ डाउन सिंड्रोम जैसे ज़रूरी विषय की सतह को जिस कुशलता से छूती है उसकी गहराइयों में उतरने में उतनी ही विफ़ल होती नज़र आती है।